中医鉴定胎儿性别:传统智慧还是现代迷思?

最近几年,随着二胎、三胎政策的放开,不少准父母对胎儿性别的关注度又升温了。有人问我:"中医有没有办法鉴定胎儿性别呢?"其实,这个话题挺有意思的,既牵扯到传统医学的智慧,又涉及到现代科学和伦理问题。今天,我就结合近五年的数据和案例,来和大家聊聊中医在鉴定胎儿性别方面的那些事儿。

中医的传统方法:脉象与症状的推测

在中医历史上,确实有一些方法被用来推测胎儿性别,比如通过脉诊、观察孕妇的身体变化等。举个例子,老中医们常说:"左脉滑利为男,右脉滑利为女。"意思是如果孕妇左手脉搏跳动滑利,可能怀的是男孩;右手脉搏滑利,则可能是女孩。另外,还有人看孕妇的肚子形状、口味偏好,甚至皮肤状态来猜性别——比如肚子尖尖是男孩,圆润是女孩;爱吃酸的是男孩,爱吃辣的是女孩。这些方法听起来挺玄乎的,其实是基于中医的阴阳理论和经验总结,但说实话,它们更多是民间流传的习俗,缺乏科学依据。我记得去年有个朋友怀孕时,她婆婆请了位老中医把脉,预测是男孩,结果生下来是个女孩,闹了个大笑话。这说明,这些传统方法就像猜谜语,有时候碰巧对了,但大多数时候不靠谱。

现代科学视角:近五年研究的启示

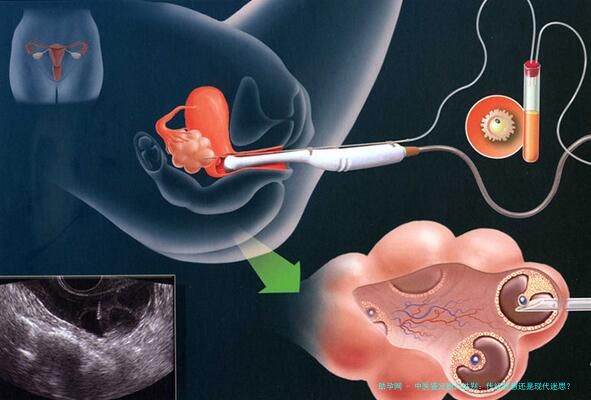

近五年来,随着医学技术的发展,越来越多的研究对中医鉴定胎儿性别的方法提出了质疑。比如,2020年发表在《中华中医药杂志》上的一篇综述指出,传统脉诊在预测性别上的准确率与随机猜测差不多,没有统计学意义。相反,现代医学通过B超、无创DNA检测等手段,准确率能超过99%。我还记得看过一个新闻:2022年,某地医院开展了一项调查,发现使用中医方法预测性别的错误率高达40%以上,而B超在孕中期就能提供可靠结果。这让我觉得,中医在这方面更像是一种文化传承,而不是科学工具。当然,中医在调理孕妇体质、缓解孕期不适上确实有独到之处,比如用中药安胎或针灸缓解孕吐,但涉及到性别鉴定,咱们还是得相信硬核的科学数据。

法律与伦理的挑战:为何要谨慎对待

说到这儿,不得不提法律和伦理问题。近五年,中国在人口政策上加强了监管,明确禁止非医学需要的胎儿性别鉴定,目的是防止性别选择导致的人口失衡。例如,2019年修订的《人口与计划生育法》就强调了这一点,违者可能面临罚款甚至刑事责任。我有个亲戚在基层卫生部门工作,他告诉我,2021年他们那里就查处了一起非法性别鉴定案件,一名自称懂中医的个体户通过观察孕妇症状收费"预测"性别,结果被举报后受到了处罚。这件事让我深思:中医本是好东西,但如果被滥用,就可能变成伤害社会的工具。从伦理角度看,胎儿性别不应该成为家庭选择的焦点,每个生命都值得平等尊重。我觉得,咱们在传承中医智慧的同时,也要守住底线,别让传统方法成了性别歧视的帮凶。

个人观点:理性看待中医的角色

作为一名关注健康领域的普通人,我认为中医在孕期保健上很有价值,比如通过饮食调理和穴位按摩来改善孕妇的整体健康。但在鉴定胎儿性别这件事上,咱们最好别太依赖它。毕竟,时代在进步,科学方法更可靠。我建议准父母们:如果真想知道胎儿性别,不妨等到孕中期做正规的B超检查,既安全又准确。同时,多关注孕期的整体健康,而不是纠结于性别。中医就像一位老朋友,能给我们很多生活智慧,但咱们也得学会辨别哪些是精华,哪些是糟粕。说到底,生男生女都一样,关键是培养一个健康快乐的宝宝。

结语:传统与现代的平衡之道

总之,中医鉴定胎儿性别更多是历史长河中的一种习俗,它反映了古人对生命的探索,但在今天,我们有了更科学的工具。近五年的数据告诉我们,传统方法不可靠,而法律和伦理也提醒我们要谨慎行事。我希望通过这篇文章,能让大家对中医有更全面的认识——既欣赏它的独特魅力,又不盲从它的局限。记住,无论男孩女孩,都是上天赐予的礼物,咱们该做的是用科学和爱心去迎接他们。