一、被贴标签的“差生”

走进生殖中心,总能听见患者们像讨论考试成绩般念叨胚胎评级。4BC这个标签,在传统认知里就像被划入「及格线边缘」——第四个发育阶段的胚胎,内细胞团B级勉强过关,滋养层细胞C级更是让不少人直摇头。某三甲医院2022年的数据显示,移植4BC胚胎的患者中,有38%当场就要求放弃冷冻。

二、实验室里的静默革命

转机出现在新型培养箱普及后。上海某生殖中心对比实验显示:使用延时摄像技术动态观察的4BC胚胎,着床率比静态评估高出15%。「有些胚胎就像晚熟的孩子,需要更长的观察窗口。」实验室负责人李医生打了个比方。原来被判定发育迟缓的胚胎,在持续监测下被发现只是「起床气」——进入扩张期后突然加速发育。

三、个性化方案创造奇迹

32岁的陈女士就是典型案例。AMH值仅0.6的她,唯一可用胚胎就是4BC。医生团队调整策略:将移植时间推迟12小时,同步使用子宫内膜容受性检测。结果这个「备胎」胚胎成功着床,现在孩子已经会喊妈妈了。2023年全国生殖医学年会披露,针对特定人群(如反复着床失败患者)使用4BC胚胎,妊娠率比预期高出20%。

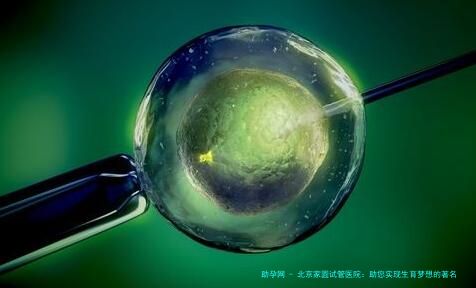

四、黑马背后的科学密码

最新研究发现,部分4BC胚胎携带特殊的线粒体分布模式。就像手机省电模式,它们在早期故意放慢代谢速度,反而在着床时爆发出更强能量。广州实验室的活细胞成像显示,这类胚胎的细胞间信号传导更活跃,就像自带WiFi增强器。「评级系统该升级了。」业内专家在《生殖医学前沿》撰文呼吁:「现有标准可能遗漏了30%有潜力的『伪装者』。」

五、理性看待评级游戏

北京某生殖中心墙上贴着醒目提示:胚胎评分不是高考,B级妈妈也能生出A级宝宝。38岁的张姐至今记得医生那句话:「我们移植的是可能性,不是分数。」现在她牵着双胞胎走过候诊区时,总会有意无意地说:「这俩小子当年可都是C级选手。」

六、未来已来的新希望

随着人工智能评估系统上线,4BC胚胎正在获得「二次审判」机会。杭州某机构开发的算法,通过分析胚胎发育视频中的微表情,已经成功从4BC群体中挖掘出15%的「潜力股」。生殖医学正在经历观念革新——那些曾被草率判刑的胚胎,或许正在等待属于它们的逆袭时刻。